高等教育の修学支援新制度

返済の必要がない給付奨学金と入学金・学費の免除が受けられます。

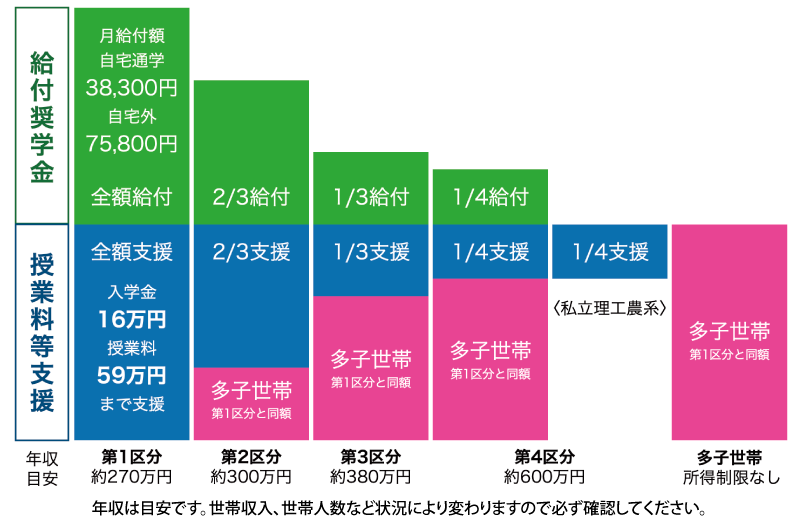

□支援対象者は世帯収入と家族構成によって〈第1〜第3区分〉に分けられます。

□令和6年度から第4区分〈多子世帯・私立理工農系〉へ対象が拡充されました。

※多子世帯とは扶養する子が3名以上いる世帯です。

※私立理工農系は理学・工学・農学が含まれる学校・学科が対象です。

□令和7年度から〈多子世帯〉は所得制限なしに入学金と授業料が上限まで免除されます。

対象の基準は世帯収入、世帯人数など状況により変わります。

自分が対象になるか、JASSOのサイトでシミュレーションしてください。

ここに注意!

・多子世帯支援と私立理工農系支援の両方に該当する場合は、多子世帯支援になります。

・子が3人でも、長子が社会人となって扶養から外れた場合は、「扶養する子供」の数が2人になるため、支援対象ではなくなります。

・取得単位6割以下、出席6割以下など、学業状況で支援停止になります。

・全ての学校が給付対象ではありません。文部科学省や佐賀県のホームページなどで確認しましょう。

佐賀県の対象校

ここにも注意!

3年生の4月ごろに案内があります。6月頃に締め切られます。高校によって違いがあるので注意してください。

進学先でも申し込みは可能ですが高校での予約がお勧めです。

貸与奨学金(卒業後に返済が必要な奨学金)

日本学生支援機構 JASSO

□第一種(無利子)

経済的事情がある生徒で成績などで選考されます。

毎月の貸与額(専門学校の場合)

○自宅通学 20,000円・30,000円・40,000円・53,000円

○自宅外の場合 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円

□第二種(有利子)

第一種より緩やかな基準で選考されます。

毎月の貸与額(専門学校の場合)

○月額20,000円~120,000円(10,000円刻みで選択)

ここに注意!

進学希望の学校(学科)が日本学生支援機構が指定する対象校か確認してください。

JASSOサイトで確認する

どうやって申し込めばいいの?

高校3年生の4月に高校から案内があり、多くの高校では6月に締め切られます。進学先の学校でも申請は可能ですが、採用人数がごくわずかで確実ではありません。キャンセルできますので、進学が決まっていなくても高校での予約を強くお勧めします。

ここがポイント!

・奨学金は、給付型と貸与型の併用も可能です。

・貸与型は長期間にわたり毎月の返済が発生します。あまり借りすぎると思わぬ負担となりますので、返済額と返済期間を十分に考えてください。

日本学生支援機構ので返済額と期間のおおよそを調べることができます。